ベッドの寝心地が悪い原因とベッドの寝心地を良くする方法

公開日:2025/04/02 / 最終更新日:2025/09/08

ベッドの寝心地が悪く、改善策を知りたいと考えていませんか。

睡眠の質が低下して、困っている方は多いでしょう。

寝心地が悪いときは、さまざまな原因が考えられます。

マットレスの買い替えを含めて、対策を講じることが重要です。

ここでは、ベッドの寝心地が悪い原因とその対策、マットレスの種類、選び方などを解説しています。

就寝環境を整えたい方は、参考にするとよいでしょう。

目次

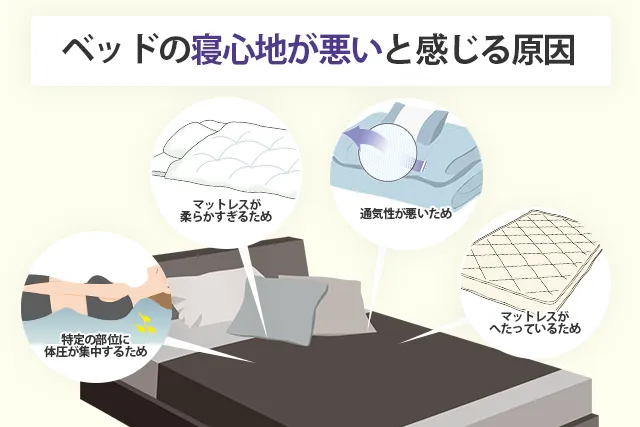

ベッドの寝心地が悪いと感じる原因

寝心地が悪くなる主な原因は、以下の4点です。

【原因】

- ・マットレスが柔らかすぎる

- ・特定の部位に体圧が集中している

- ・マットレスがへたっている

- ・通気性が悪い

これらについて解説します。

マットレスが柔らかすぎるため

一般的に、柔らかいマットレスはフカフカしており、寝心地が良いと考えられています。

しかし、柔らかすぎると、かえって寝心地が悪くなります。

理想的な寝姿勢を保てないためです。

理想的な寝姿勢は、以下の通りです。

| 寝姿勢 | 理想的な寝姿勢 |

| 仰向け | 立っているときと同じく、背骨がS字状にカーブしている状態 |

マットレスが柔らかすぎると、体を支えられないため、理想的な寝姿勢を保てません。

具体的には、仰向けの状態だと背骨が「S字状」ではなく「くの字状」になってしまいます。

体に負担がかかるため、疲労を回復しにくくなる恐れがあります。

特定の部位に体圧が集中するため

硬すぎる(体圧分散性が低い)マットレスを使用していると、特定の部位に痛みやしびれを感じることがあります。

頭、肩甲骨、臀部、かかとなど、出っ張っている部位に体圧が集中して、血行が妨げられるためです。

不快感を解消しようと寝返りが増え、落ち着いて眠れなくなります。

柔らかすぎるマットレスにも注意が必要です。

体圧分散性に優れていますが、体が沈み込みやすいため寝返りを打ちにくくなります。

思うように寝姿勢を変えられず、肩こりなどに悩まされることが考えられます。

マットレスがへたっているため

長年の使用によりマットレスがへたると、寝心地が悪くなりやすくなります。

劣化の影響で、理想的な寝姿勢を保てなくなるためです。

へたってしまうおもな原因として以下の点があげられます。

【原因】

- ・経年劣化(寿命)

- ・品質(厚さと密度)

- ・同じ場所に体圧がかかり続ける

マットレスの寿命は製品で異なります。

一般的な目安は6年~12年程度です。

薄いもの、密度が低いものは、へたりやすいと考えられています。

また、使い方も寿命に影響を与えます。

同じ場所、同じ姿勢で寝ていると、特定の箇所に体圧がかかり続け、へたりやすくなります。

定期的に、寝る場所を変えたり、マットの向きを変えたりすることが重要です。

通気性が悪いため

通気性も、寝心地に影響を与えます。

ここでいう通気性とは、マットレスに空気が出入りすることを指します。

通気性が低いと、蒸れで寝つきが悪くなったり、暑さで目覚めてしまったりすることが考えられます。

熱や湿気がこもるため、ダニやカビが繁殖しやすくなる点もポイントです。

マットレスの通気性は、構造や素材で異なります。

詳細を確かめてから購入することが大切です。

ベッドの寝心地を良くする方法

いくつかの点に気をつけることで、ベッドの寝心地を改善できます。

ここでは、主な方法を紹介します。

マットレスを新しいものに換える

最も確実な方法は、マットレスを買い替えることです。

適切な製品を購入すれば、柔らかすぎる、硬すぎる、へたっているなどの問題を解消できます。

ただし、安易な買い替えはおすすめしません。

買い替え後も同じ問題が続く可能性があります。

事前に解決したい問題を整理しておくことが重要です。

また、新しいマットレスを購入すると一定の費用がかかります。

サイズ別の費用の目安は以下の通りです。

| サイズ | 相場 |

| シングル | 1万円~5万円 |

| セミダブル | 2万円~6万円 |

| ダブル | 5万円~10万円 |

具体的な金額は、製品によって異なります。

買い替える場合は、事前に費用も確認しておきましょう。

ベッドパッドや除湿シートを使う

湿気が気になる場合は、ベッドパッドや除湿シートを活用するとよいでしょう。

湿度が高くなると吸湿、低くなると放湿するため、寝床内を快適な環境に保つことができる可能性があります。

期待できる機能は、製品の素材などで異なります。

おもな素材の特徴は以下の通りです。

| 素材 | 吸湿性 | 放湿性 |

| コットン | 高い | 普通 |

| リネン | 高い | 高い |

| ポリエステル | 普通 | 低い |

コットンは吸湿性と肌触りに優れる素材です。

まずまずの放湿性も備えています。

リネンは吸湿性、放湿性とも優れる素材です。

ただし、耐久性はそれほど高くありません。

ポリエステルは、安価で丈夫な素材です。

一方で、放湿性は低いため、やや蒸れやすい傾向があります。

厚みのあるシーツを使う

ベッドの硬さが体に合わない場合は、厚みのあるシーツを利用するとよいでしょう。

具体的には、マットレスなどの上に敷いて寝心地を調整するマットレストッパーがおすすめです。

マットレスが柔らかすぎる場合は硬め、硬すぎる場合は柔らかめのマットレストッパーを選ぶとよいでしょう。

ただし、すべてのトラブルを解消できるわけではありません。

たとえば、マットレスストッパーを敷いても、へたりは元に戻せません。

そのため、寝心地が改善されない場合もあります。

また、製品によっては新品のマットレスより価格が高くなることもあります。

詳細を確かめたうえで利用することが重要です。

マットレスの種類ごとの寝心地の特徴

代表的なマットレスの特徴は以下の通りです。

| 種類 | 体圧分散 | 横揺れ | 通気性 | 手入れ |

| ポケットコイル マットレス |

-(〇) | 〇 | △ | △ |

| ボンネルコイルマットレス | -(△) | △ | 〇 | △ |

| ラテックスマットレス | 〇 | 〇 | △ | △ |

| ウレタンマットレス | 〇 | 〇 | × | 〇 |

| ファイバーマットレス | × | △ | 〇 | 〇 |

各マットレスの特徴を詳しく紹介します。

ポケットコイルマットレス

スプリング層に、コイルを使用したコイルマットレスのひとつです。

具体的には、それぞれのコイルを不織布で包んでマットレスに敷き詰めたものを指します。

各コイルが独立しているため、体の形状に合わせて沈み込みます。

同様の理由で、横揺れしにくいといえます。

ただし、ボンネルコイルほどの通気性は期待できません。

不織布が空気の出入りを妨げるためです。

また、重さがあるため、お手入れにもやや手間がかかります。

体圧分散性に優れる点も特徴です。

実際の性能は、詰め物の影響を受けます。

したがって、すべての製品が体圧分散性に優れると言い切ることはできません。

寝心地を確かめたうえで購入することが重要です。

ボンネルコイルマットレス

コイルを連結して一体化させたマットレスです。

マットレス全体で体を支えるため、布団の上で寝ているような安定感があります。

ポケットコイルマットレスに比べると通気性に優れる点も魅力です。

ただし、体を面で支えるため、横揺れしやすい傾向があります。

2人以上で使用する場合は注意が必要です。

また、原則として寝心地はやや硬めです。

体圧分散性はそれほど高くありません。

ただし、ほとんどの製品にはコイルの上に詰め物が施されています。

寝心地は詰め物からも影響を受けます。

ポケットコイルマットレスと同じく、実際に確かめてから購入することが大切です。

ラテックスマットレス

ゴムの木の樹液から作られたマットレスです。

コイルを使用しないノンコイルマットレスに分類されます。

主な特徴は、適度な柔軟性と弾力性を併せもつことです。

体に沿うように寝姿勢をキープしてくれます。

横揺れしにくい点も特徴の一つです。

振動が伝わりにくいため、複数人での使用に向いています。

また、耐久性に優れるうえ、ダニやカビも発生しにくいと考えられています。

ただし、ゴムアレルギーの方は使用を避ける必要があります。

お手入れに手間がかかる点にも注意が必要です。

水洗いや天日干しは、原則としてできません。

重いため、移動にも労力がかかります。

通気性に関しては、評価が分かれることが多いです。

細かな穴が開いているため通気性はよいという意見もありますが、実際のところはそれほど高くない、あるいは平均的と考えられています。

ウレタンマットレス

ポリウレタンフォームを用いたノンコイルマットレスです。

製品は、高反発(硬め)、普通、低反発(柔らかめ)に分かれます。

希望する寝心地に合わせて選べる点が魅力です。

一般的に、硬めのものは沈み込みにくいため体が大きい方、柔らかめのものは沈み込みやすいため体が小さい方に向いているといわれています。

いずれも、横揺れはほとんどありません。

高反発を除き、通気性は悪いと考えられています。

気になる場合は、除湿シートなどの対策が必要です。

高反発も、通気性に優れているわけではありません(普通、低反発に比べると良い程度)。

基本的には、除湿シートなどの併用が勧められます。

ファイバーマットレス

糸状の樹脂を複雑に編み込んだノンコイルマットレスです。

おもな特徴は、反発力が高いことといえるでしょう。

全面で腰や背中などをしっかりと支えてくれます。

網目状の構造で、通気性に優れる点もポイントです。

熱や湿気を逃しやすいマットレスと考えられます。

丸洗いできる扱いやすさも魅力です。

お手入れをこまめに行うことで、清潔な状態を維持できます。

ただし、体圧の分散は苦手です。

肩甲骨や臀部など、特定の部位に負担がかかりやすい傾向があります。

また、面で支えるため、横揺れもしやすいといえます。

へたりやすい製品が多い点にも注意が必要です。

寝心地のよいマットレスの選び方

続いて、寝心地のよいマットレスの選び方を解説します。

店舗で実際に寝心地を体験してみる

同じ種類のマットレスでも、メーカーや製品ごとに寝心地は異なります。

たとえば、詰め物を変えるだけで寝心地は変わります。

ネット上の情報だけで判断せず、実際に試すことが大切です。

寝心地を重視する場合は、店舗で実際に試し寝をすることをおすすめします。

試し寝でチェックしたいポイントは以下の通りです。

【チェックポイント】

- ・寝心地のよさ

- ・10分後の寝心地

- ・寝返りの打ちやすさ

寝心地は、最初と10分後に評価します。

最初は快適でも、時間が経つと柔らかすぎたり硬すぎたりと感じることがあります。

寝返りの打ちやすさもチェックしておく必要があります。

無理なく寝返りを打てるものにしましょう。

2人以上で使用する場合は、横揺れのしやすさ、振動の伝わりやすさにも注意が必要です。

反発力が高いまたは硬めの素材のベッドを選ぶ

マットレスが柔らかすぎると、体が沈み込むため理想的な寝姿勢を保てません。

また、寝返りも打ちにくくなります。

不調の原因となる可能性があるため、適度な反発力と硬さが必要です。

ちなみに、ウレタンマットレスの硬さはニュートンで表されます。

消費者庁が公表している硬さの区分は以下の通りです。

| 表示名 | 区分 |

| 硬め | 110ニュートン(11重量kg)以上 |

| 普通 | 75ニュートン(7.5重量kg)以上110ニュートン(11重量kg)未満 |

| 柔らかめ | 75ニュートン(7.5重量kg)未満 |

出典:消費者庁「ウレタンフォームマットレス」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/zakka/zakka_08.html

ただし、硬さの感じ方には個人差があります。

ひとつの目安として、活用することが大切です。

体圧分散性に優れているか確認する

硬すぎるマットレスを使用すると、体圧をうまく分散できません。

突出している部位に圧力が集中し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。

体圧分散性も重要な確認ポイントです。

原則として、柔らかいマットレスは体圧分散性に優れます。

体の凹凸にあわせて沈み込むためです。

ただし、柔らかすぎると、適切な寝姿勢を維持できません。

また、マットレスと体が密着することで、湿気が逃げにくくなります。

以上を踏まえると、体を支えつつ、体圧も分散できるマットレスが理想といえます。

寝心地にこだわる場合は、これらのバランスを考慮することが重要です。

通気性の高いベッドを選ぶ

厚生労働省が発表している資料によると、理想的な寝床内環境は以下の通りです。

| 項目 | 条件 |

| 温度 | 33℃±1℃ |

| 湿度 | 50%±5% |

出典:e-ヘルスネット「快眠のためのテクニック -よく眠るために必要な寝具の条件と寝相・寝返りとの関係」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-01-003.html

就寝中は大量の汗をかきます。

通気性の良いマットレスを選んで、寝床内環境を整えることも大切です。

通気性が悪いと、蒸れで寝つきが悪くなったり、ダニやカビが繁殖しやすくなったりします。

一般的に、ファイバーマットレス、ボンネルコイルマットレスは、通気性が良いとされています。

ベッドの寝心地が悪いときは買い替えを検討

東京にある日本最大の家具店村内ファニチャーアクセス八王子本店で皆さまをお待ちしております。

家具選びでお悩みの際は、専門のスタッフが皆さまの家具選びをサポートさせて頂きます。

ぜひ東京で家具屋をお探しの方は、村内ファニチャーアクセスまでご相談ください。